ショパン:ピアノ協奏曲第1番 ナショナル・エディション ― 2015年02月07日

2015年2月7日(土)

ロッセン・ゲルゴフ+東京フィルハーモニー交響楽団@東京芸術劇場

チャイコフスキー:歌劇「エフゲニ・オネーギン」より「ポロネーズ」

ショパン:ピアノ協奏曲第1番(Pf:小山 実稚恵)

~ アンコール曲 ~

ショパン:マズルカ第45番 作品67-4

---------------------------

ブラームス:交響曲第1番

指揮者のゲルゴフは1981年生まれ。

その経歴はとても輝かしく、大いに期待していました。

最初は「エフゲニ・オネーギン」。

本来は最初の曲で勢いをつけて次に進みたいところだけれど、若干大人しめの演奏。

ん~、若いんだからもっと元気に振って欲しいなぁ~

お次はショパン。

今回のコンサートの目的はこれを聴くこと。

小山さんの演奏は結構聴いているつもりだったけど、もしかしたらショパンは今回が初めてかも。

第一楽章。

些か元気がない。

と言うか、左手が右手に勝っている気がする。

極々わずかなレベルだけれど…

今回のショパンのピアノ協奏曲第1番は、2005年に刊行された最新版に基づく演奏。

なるほど、オケの編成が従来とはかなり違う。

こちらの方がスッキリしていると言うか、よりナチュラルと言うか、心地良い。

エキエル教授のご尽力に頭が下がります。

第二楽章、第三楽章は小山さんも調子が出てきたのか、聴いていて楽しくなって来た。

やっぱりこうじゃなくっちゃ。

アンコールはマズルカ。

だけどこれは聴いたことがない。

何ともあっさりとした軽妙なショパン。

小山さん、ありがとうございました。

後半はブラ1。

このところ、どういう訳かこの曲を聴く機会が続いている。

ゲルゴフのタクトは前半と同じで安全運転気味。

安心して聴いていられるけど、インパクトは今一つ。

まだ若いんだから、もうチョット尖っていても良いんじゃないかなぁ。

さすが東京藝大 ― 2015年02月11日

平成27年2月11日(水)(祝)

東京藝大チェンバーオーケストラ@東京藝術大学奏楽堂

ヤナーチェク:弦楽のための組曲jw.Ⅵ-2

ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲第1番 ハ長調op.49(バルシャイ編曲弦楽オーケトラ版)

---------------------------------------

ベートーヴェン:交響曲第1番

まず驚いたのは指揮者がいないこと。

お互いを良く聴きながら演奏することで、透明度が高く全く乱れのない見事なハーモニーを生み出している。

さすが東京藝大。恐れ入りました。

また選曲も抜群。

ヤナーチェクは親しみやすく、ショスタコーヴィチはバルシャイの見事なアレンジのおかげで、まるで交響曲のよう。

てっきりバルシャイは指揮活動オンリーかと思っていたら、こんな才能があるとは知りませんでした。

素晴らしい!

後半はベートーヴェン。

この1番、CDでは聴いたことがあるけど生は初めて。

パンフレットにはハイドンやモーツァルトの影響が強く見られ、ベートーヴェンらしさは見受けられないと書いてあったけど、いやいや、しっかりベートーヴェンしてます。

演奏の精度が高いからか、とてもエネルギッシュでチャーミングなベートーヴェンになっている。

やっぱりベートーヴェンって偉大だなぁ。

それと東京藝大も。

(追記)

前回の奏楽堂で遭遇した「座高男」が今回もいた!

今回は最前列に陣取っていたので、前から4列目をチョイス。

しかし、今回は「座高女」が前の席に…

もしかして、奏楽堂とは相性が悪いのかなぁ。

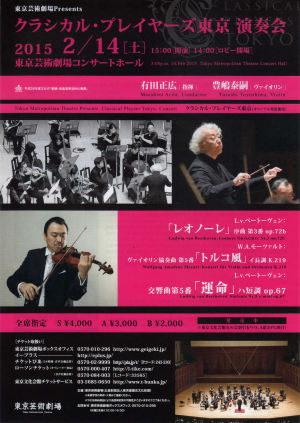

どうしたんだ、クラシカル・プレイヤーズ東京 ― 2015年02月14日

2015年2月14日(土)

有田正広+クラシカル・プレイヤーズ東京@東京芸術劇場

ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲 第3番

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」

(Vn:豊嶋 泰嗣)

-------------------------------------------

ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」

去年の6月に聴いたシューベルトの未完成があまりに凄かったので、今回も期待して行ってきましたクラシカル・プレイヤーズ東京。

しかし、今回はどうも様子が違う。

音の出だしが微妙にズレたり、金管群は最後まで音が安定しないし、良い所が全く見当たらない。

いくら豊嶋さんが頑張っても、オケがこれだとちっとも魅力的に聴こえてこない。

「運命」では、豊嶋さんが第一ヴァイオリンの末席で元気良く演奏していたのが微笑ましかったけど…

ティーレマンのブルックナー9番 ― 2015年02月24日

2015年2月24日(火)

クリスティアン・ティーレマン+ドレスデン国立歌劇場管弦楽団@サントリーホール

R.シュトラウス:メタモルフォーゼン(変容) - 23の独奏弦楽器のための習作

--------------------------

ブルックナー:交響曲第9番

今日の演目は一昨日の「みなとみらい」のものと全く同じ。

試しに「ティーレマン」と言うキーワードでtwitterを検索してみると、悪い評価もチラホラ。

定時に仕事を終え、若干の不安を抱きつつサントリーホールへ。

前半はメタモルフォーゼン。

第二次世界大戦終戦の年1945年、シュトラウス81歳の時の作品。

実際のところ彼が何を思ってこの曲を作ったのかは想像の域を出ないけど、ハッピーな曲ではないことは確か。

ティーレマンは暗譜、SKDの精鋭たちも余裕をもっての演奏。

これは後半のブル9に期待が持てます。

約30分の演奏が終わり、数秒間の静寂の後の拍手、そして歓声。

この曲に「ブラボー」は相応しくない気がするけど…

まあ、いいか。

後半はメインディッシュのブルックナーの9番。

ブルックナーの最後の、そして未完のこの曲、彼の11曲ある交響曲の中でも一二を争う「魂を揺さぶる名曲」。

果たしてティーレマンはどう料理してくれるのでしょう。

第一楽章冒頭を聴いただけで、不思議な安心感に包まれ何とも心地良い。

そう、基本はインテンポで一音一音端折ることなく丁寧に。

軽快感はないけれど、その重厚感は正にドイツのサウンド。

第一楽章後半ではオケの集中度も極限にまで達し、文字通り「神がかり」的。

第二楽章後半では、オケの面々も緊張が解れたのかちょっと中弛み。

SKDと言えども「人の子」か…と妙な安心。

最終楽章冒頭は第二楽章の弛緩から一気に高密度な世界へ。

今までどちらかと言うと控えめだったアゴーギクも、ここでは全開。

それが災いしてか、金管群のテンポに若干の乱れが発生。

最終楽章終盤では、通常より長めのゲネラルパウゼで聴き手の緊張感も最大へ。

こう言う「ベタ」な演出、嫌いじゃないなぁ、いや、好きだなぁ~

時代遅れかも知れないけど…

ティーレマンのタクトが止まり、十数秒間の無音の世界。そして割れんばかりの拍手。

いやはや、満腹とまでは行かないけれど、良い演奏でした。

チケットが高いのが「玉に瑕」だったけど…

--------------------------

一昨年のハイティンク、未だこれを超えるもの無し。

ダブルブッキング発覚! ― 2015年02月26日

4月24日の東京芸術劇場。

指揮者は小林研一郎、オケは読売日本交響楽団。

演目はマーラーの交響曲第2番 「復活」。

コバケンが読響を振る「復活」。

指揮者もオケも良いから、結果は想像に難くない。

去年のコバケン+日フィルが神がかり的だったから、聴き比べもしてみたい。

そんな動機でチケットを購入済。

ところが問題発覚!

同じ日にサントリーホールで開催される日フィルのコンサート。

演目はブラームスの ピアノ協奏曲第1番とブルックナーの交響曲第7番!

このチケットも購入済だった!

ん~、あ~、非常に困った。

一体どっちに行ったら良いものか、本当に判断に迷う。

あと一月ぐらい迷うことにしましょうか…

松井咲子さん、瀧村依里さん ― 2015年02月28日

うっかりして地上波で放映している「読響シンフォニックライブ」を録り損ねてしまった。

でも大丈夫。

今朝のBS日テレで同じ内容が放映された。

日テレさん、愛してます。

何故今回の放映に拘るかというと、自分が実際にこのコンサートに行ったから。

演目はマーラーの「巨人」。

公演日は2014年10月17日。

会場はサントリーホール。

実際に生音を聴いた自分の当時の感想を読み直してみると、「読響が本調子じゃなっかった」となっている。

でも、今回のTV放映を観た限りでは、あまりそんな風には感じられなかった。

ん〜、自分の感覚が不確かなのか、TV放映のマジックなのか…

それより、TV放映では「巨人」だけじゃなく、何とエルガーの「朝の歌」も披露された!

古くからの相棒ファンの一人としては、「朝の歌」と聞くと思い出される有名なシーンがある。

それは、2003年11月に放映されたSeason2第7話「消えた死体」。

留置場に収容されている闇金社長に右京さんが差し入れるレコード、これがエルガーのミニアチュア(小品集)。

このミニアチュアの最初に収録されている曲がこの「朝の歌」。

(因みに二人が「良い」と言っていたのは、これよりもっとポピュラーな「愛の挨拶」。)

それを「読響シンフォニックライブ」では、ヴァイオリンを読響の第2ヴァイオリン首席の瀧村依里さん、ピアノを番組MCの松井咲子さんで披露。

松井さんはAKB48のメンバーでピアノが上手なことは知っていたけど、今回もバッチリさまになってました。

まあ、東京音楽大学の学生さんなんで、当然と言えば当然かも知れないけど、クールビューティーかつピアノが堪能な彼女、ファンになりそうな自分が恐い…

そして、瀧村依里さん。

インタビューでセカンドヴァイオリンの魅力について語っている彼女の一言一言から、本当にセカンドが好きなんだなぁ〜と言うことがひしひしと伝わってくる。

その人柄や経歴が気になってウィキで調べてみたら、何と、かの東京藝大を主席で卒業しているじゃないですか!

さすが首席、上手いはずだ。

ん〜、一発でファンになりました。

ps;

彼女たちの演奏は西荻窪のカフェで収録されたと「読響シンフォニックライブ」がツイートとしてた。

へぇ〜、気になるなぁ、場所が分かったらチャリで覗きに行ってみたいなぁ〜

日フィルの金管は凄い! ― 2015年02月28日

2015年2月28日(土)

山田和樹+日本フィルハーモニー交響楽団@オーチャードホール

武満 徹:3つの映画音楽

------------------------

マーラー:交響曲第3番

サラリーマンに異動はつきもの。

昨日はその内示の日。

予想していたとおり、4年ぶりに元いた部署へ戻れとのこと。

う~ん、心境はチョット複雑。決して嬉しくはない。

モヤモヤした気分を晴らすため、同期のW君に内線電話。

と、既に店の予約はしているとのこと。流石です。

同じく同期のK君、U君とも合流し、合計4名で京橋のKと言う店へ。

いったい何杯日本酒を頂戴したか、全く記憶なし。

気がつくともうすぐ午前0時。

足もとが若干怪しい四人衆はそれぞれ帰宅の途に。

午前1時に就寝したものの、不快感とともに午前5時前に起床。

結局、若干の二日酔いと寝不足、そしてブルーな気分を抱えたまま、今回のコンサートに臨むことに…

最初は武満の映画音楽。

「ホゼー・トレス」より「訓練と休息の音楽」、「黒い雨」より「葬送の音楽」、そして「他人の顔」より「ワルツ」。

これら全て今回初めて拝聴するもの。

映画音楽と思って軽んじていたら、大きな間違い。

皆どれも本格的。

3曲で12分程度だったけど、武満先生さすがです。

それと、指揮者の選曲も素晴らしい。

後半はいよいよマーラーの交響曲第3番。

この100分に亘る大曲を若きマエストロはどう料理するのでしょうか?

まず第一に、日フィルの金管群を褒めないわけにはいきません。

特に首席トロンボーンの藤原功次郎さん。

安定感抜群、色艶あり、歌心あり。

こんなに凄いトロンボーン、初めて聴きました。

そして客演首席トランペットのオッタビアーノ・クリストーフォリ氏。

演奏が始まっても姿が見えないから、今回はお休みかと思っていたら、舞台袖からポストホルンのファンファーレが…

なるほど、今回はそう言う役回りですか。

いつもどおりの素晴らしい演奏、ありがとうございました。

若きヤマカズさん(と呼んで良いんだろうか?やっぱり山田一雄氏に敬意を表して、ヤマカズさんと言う呼称は使わない方が良いのかな?)の指揮は、これまたいつも通り奇をてらう所が全くない王道を行くもの。

逆に言えば、とんがった所が全くないので個性が無いとも言え、そこが今後の課題なのではなどど偉そうに思ってしまうのでした…

そうそう、今日の演奏、日フィルの面々にはまだ余力が残っているようだったから、次回はもっと最大限までドライブするのも面白いかも知れません。

もしコバケン先生だったら、きっとそうするんじゃないかなぁ?

(追記)

今日の席は2階前方右手。

指揮者を見ていると、その直線上にどうしてもホルンの村中さんの姿が目に入ってしまう。

最終楽章の前半の出番がない時、凄く暇そうにしてたなぁ~

スイーツとかラーメンとか、はたまた今日の晩ご飯のことに思いを巡らせていたのかな?

最近のコメント