日フィル史上、稀に見る大名演 ― 2014年11月01日

平成26年11月1日(土)

小林研一郎+日本フィルハーモニー交響楽団@サントリーホール

ソプラノ:市原 愛

アルト:山下 牧子

合唱:東京音楽大学

マーラー:交響曲第2番「復活」

三連休の初日。

今日は父親の一周忌。

と言っても特に法要を執り行うわけでもなく、午前中に墓参したのみ。

先週、それなりのことをしたのでお許しを……

墓参から帰宅し、手早く昼食を済ませる。

もう午後1時過ぎ、急いで出掛けないと…

小雨の中、家を出てジャスト午後2時にサントリーホールに到着。何とか間に合ったぁ。

席に着き廻りを見渡すと結構なお客さんの入り。

コバケンで日フィルで土曜日だから当然か…

今日の席はRA席の端っこ。すぐ右はP席。

だけど、今日はそのP席に合唱の面々が…

皆さん、初々しくていいですねぇ~

今日もいつもと変わらず大熱演のコバケン。

RA席の端っこにも係わらず、氏の鼻息が良く聞こえます。

怒濤の第一楽章が終わり、聴いているこちらもようやく肩の力を抜くことができます。

と、ここでコバケン氏、客席に向かって何やらつぶやき指揮台から降りてしまう。

で、舞台奥の空席に腰掛けチョット休憩。そして袖から引っ込んでさらに休憩。

体調が悪いのかと思ったらそんなことはなく、独唱のお二人を連れて再登場。

元気に指揮を再開です。

まあ、それにしても今日の演奏は凄まじい。

大音量のパートだけでなく、微弱音部に至るまで高密度!

何でこれだけ素晴らしい指揮ができ、何でこんなに感動的な演奏ができるんだろう?

これほど最初から最後まで「鳥肌が立ちっ放し」のコンサートは初めてじゃないだろうか?

「日フィル史上、稀に見る大名演」と言ったら言い過ぎだろうか?

聴いている方は当然として、指揮者も歌い手も奏者も「気持ち良かった~」ときっと思ったに違いない。 …と思う。

(追記)

マイクがたくさん立っていたので音源化されるんだろうな。

FM放送かな?CD化かな?

今日のお客さん、咳やくしゃみが多かったのでチョット心配だな~

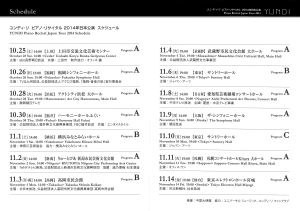

天は二物を与えたり ― 2014年11月04日

2014年11月4日(火)

ユンディ・リ ピアノ・リサイタル@武蔵野市民文化会館 大ホール

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調「月光」

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調「悲愴」

-------------------------------------

ショパン:ノクターン第1番 変ロ短調 Op.9-1

ショパン:ノクターン第2番 変ホ長調 Op.9-2

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調「熱情」

~ アンコール曲 ~

任光作曲/王建中編曲:彩雲追月

青海民謡/張朝編曲:遙か遠くのそのまた彼方

リスト:タランテラ

ピアノは手で弾くものなので顔は関係ない。

とはいえ、やはり見栄えが良いことに越したことはない。

実にイケメンで羨ましいですなぁ~

前半のベートーヴェン2曲。

微妙に気持ちが入っていないと言うか、微妙に手抜きと言うか、ん〜、上手いけど心に響いてこない。

連日のリサイタルでお疲れなのかなぁ〜?

音符の数が多い箇所では微妙に端折るし、和音の精度も今一つ。

これでは「ショパン国際コンクール史上最年少優勝」が霞んで見えます。

ところが、後半になると俄然元気!

あたかも後半のためにエネルギーをセーブしていたかのよう。

ショパンのノクターン1番、2番、ベートーヴェンの熱情、ともに素晴らしい推進力。

何で最初からこのパフォーマンスを発揮してくれなかったんだろう?

おまけに、アンコール3曲。

中国の曲はさておき、リストは圧巻!

この曲を最後に弾くことを織り込み済みだったかのような超絶完成度。

いやはや恐れ入りました。

(追記)

いつもどおり、ここ武蔵野市民文化会館のお客さんの年齢層は他と比べて若干高い。

ただ、いつもと違って女性が多かったような気が… w

天は二物を与えたり2 ― 2014年11月08日

平成26年11月8日(土)

小泉 和裕+東京都交響楽団@大田区民ホール・アプリコ

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番(Vn:南 紫音)

~ アンコール曲 ~

イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第二番より第1楽章

----------------------------------

ブラームス:交響曲第1番

ヴァイオリンは顔で弾くものではない。

まぁ~、それにしても美人ですねぇ~ … と言うのが第一印象。

この前はイケメン、今回は美人。

重なるときは重なるものです。

いやはや、しかし美人だけなら他にもいるけれど、演奏も凄い。

常々、名演奏家に必要なものの一つに「大きな音を出せること」があると確信しているけど、彼女の奏でるヴァイオリンは腹に響く。

決してヤンセンみたいに恵まれた体格ではないのに、オケに負けてない。

さらに音色も実にチャーミング。

本日をもってファンになることを宣言します!

またこのブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番自体の出来がすばらしい。

と言うか、失礼ながらブルッフの他の曲を聴いたことがない…

配布された都響のプログラムによると、あの山田耕筰やレスピーギの師匠とのこと。

近年では特に交響曲などの他の曲も見直されつつあるとのことなので、機会があったら是非聴いてみたいものです。

小泉さんの振る都響の演奏も実に秀逸。

単なる伴奏ではなく、しっかり「協奏」していて、とても楽しく幸せな気分にさせてくれます。

ありがとうございました。

後半はブラームスの交響曲第1番。

良いオケで名曲を名指揮者が振れば結果は当然良いに決まっていると思っていたけど、今回はチョット様子が違う。

第1楽章と終楽章ではさほどでもなかったけど、第2第3楽章ではアンサンブルの乱れが明らかに感じられた。

小泉さんの指揮はいつもどおり明快なのに何でだろう?

終楽章を見事に謳い上げたおかげで盛大な拍手ではあったものの、結局アンコールは無し。

もしかして、小泉さんのオケに対する怒りの表出だったんだろうか?

優秀過ぎる後輩 ― 2014年11月09日

平成26年11月9日(日)

藤岡 幸夫+日本フィルハーモニー交響楽団@杉並公会堂

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲(Vn:尾池 亜美)

----------------------

ブラームス:交響曲第1番

~ アンコール曲 ~

ブラームス:ハンガリー舞曲第4番

いよいよ本格的にボケてきた。

計画的にチケットを購入しているはずなのに、二日続けてブラ1を聴くことになるとは…

ぼやぼやしてたら午後2時50分。

急いで家を出て自転車で杉並公会堂へ。

何とか開演に間に合った。やれやれ。

今日のソリストは尾池亜美さん。

ほぼ11ヶ月前に「ルネこだいら」で聴いて以来。

その時の曲はブラームスのヴァイオリン協奏曲、指揮は梅田俊明さん、オケは今日と同じ日フィル。

「若いのにしっかりした演奏をするなぁ」と言うのが当時の印象。

手渡されたパンフレットを見てみると、尾池さんのプロフィールが書いてある。

へぇ~、同じ杉並区の出身なんだ。何となく親近感を覚えますねぇ。

で、今日の演目はシベリウスのヴァイオリン協奏曲。

生で聴くのはいつ以来だっけ?

演奏が始まると、いやぁ~、引き込まれる~

まさに堂々たる演奏で風格すら感じさせます。

海外で揉まれて、一皮も二皮もむけたってところでしょうか。

昨日に引き続き、注目株を見つけることができて幸せです。

渾身の演奏が終わり、盛大な拍手の後、いったん舞台の袖に引っ込んだお二人がマイクを持って再登場。

藤岡さんが尾池さんのプロフィールをさりげなく紹介。

と、何と出身が僕と同じ天沼中学校だと言うじゃないですか!

あちゃ~、こんな凄い後輩がいたとは知りませんでした。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

後半はブラームスの交響曲第1番。

昨日の都響の演奏は「いまいち」だったので、今日の日フィルに期待しましょう。

始まってみると、おぉ~、良い感じです。

マッシブかつエレガントとでも言うのでしょうか、日フィルの奏者のレベルからすればかなり余力を残しながらの演奏です。

全く「りきみ」が無いので、圧倒的な音圧を受けてもとても癒されます。

オーボエやコンマスのソロもバッチリ決まり、いよいよ最終楽章。

ホルンの演奏もお見事!

そして今まで余力を残していた演奏もMax Powerへ!

まさにブラ1演奏のお手本とでも言うべき素晴らしい藤岡さんのタクト!

演奏が終わるや否や盛大な拍手とブラボーの連呼。当然と言えば当然です。

アンコールは一捻り効いたブラームスのハンガリー舞曲第4番。

生まれてこの方、この曲を聴いたのは何回目だろう?

せいぜい片手ぐらいだと思うけど、こんなに感動したのは今回が初めて。

藤岡様、素敵な演奏をどうもありがとうございました。

お陰様で良い日曜日になりました。

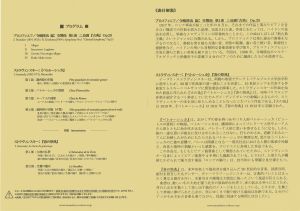

デュオ・アマル再び! ― 2014年11月13日

2014年11月13日(木)

武蔵野市民文化会館 小ホール

ビシャラ・ハロニ(Pf)

ヤロン・コールベルク(Pf)

プロコフィエフ(寺嶋陸也編):交響曲第1番 ニ長調「古典交響曲」

ストラヴィンスキー:ペトルーシュカ

--------------------------------

ストラヴィンスキー:春の祭典

~ 以下アンコール曲 ~

アヴネル・ドルマン:カルシラマ

ショスタコーヴィチ:2台のピアノのためのコンチェルティーノ

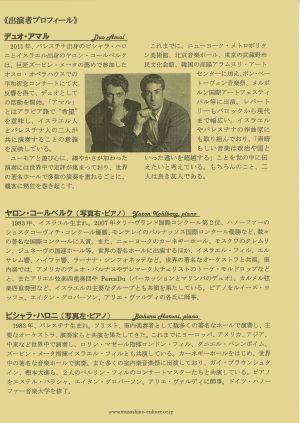

∽∽∽ 毎度おなじみ「武蔵野文化事業団」のキャッチコピー ∽∽∽

■今回

民族の壁を越えた"奇跡のスーパー・デュオ"

バレンボイム、メータ、マゼールらがソリストに抜擢した新星ビシャラ・ハロニ

カーネギーホールなどの世界最高のホールに次々デビュ-!ヤロン・コールベルク

武蔵野での衝撃デビューを経て、再演を求める皆様の熱い期待にお応えし、再来日公演が決定!ストラヴィンスキーの傑作にして、演奏機会の限られる超難曲『春の祭典』『ペトルーシュカ』2曲を一気に聴くチャンスは見逃せません

■前回

ユダヤ人とパレスチナ人、2人のピアニストが組んだ"奇跡のデュオ"

バレンボイム、メータ、マゼールらがソリストに抜擢した新星ビシャラ・ハロニ

カーネギーホールなどの世界最高のホールに次々デビュ-!ヤロン・コールベルク

ビシャラ・ハロニ、ヤロン・コールベルク ―2人の天才による日本で1回だけの公演が実現!

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

彼らのピアノを初めて聴いたのは去年の4月2日。場所はここ武蔵野市民文化会館の小ホール。

何気なく買ったチケットだったけど、結果は衝撃的!

あまりの感動でしばらく席を立ち上がれなかったことを今でも覚えている。

そして今回。

超満員の会場のステージに彼らが登場!

と、ピアノの上に何やらモニターらしき物を設置。さらに足元にモニターと繋がったフットペダルらしき物も…

後で調べてみると「Vaio Tap20」と言う20インチのタブレット端末。なるほど、電子楽譜ですか!

最初の曲は去年も弾いたプロコフィエフの古典交響曲。

僕の大好きな曲の一つ。

オリジナルの良さを全く損なわずに2台のピアノ用に編曲した寺嶋陸也氏の手腕に脱帽です。

さて、今回の演奏。

去年がとてもアグレッシブだったのに比べ、今年はエレガントな演奏。

こう言う弾き方も当然「あり」だろうけど、好みとしては去年かな?

ま~ぁ、それにしても良く息が合っています。

お次はペトルーシュカ。

原曲の持つ不気味さが良く出ています。

彼らの演奏も、たった2台のピアノにも係わらず、オーケストラに勝るとも劣らず音色が多彩!

場内の熱気もヒートアップしてきました。

今回の彼らの来日スケジュールを調べてみると

11月 7日(金) ザ・コンサートホール 名古屋・伏見・電気文化会館

11月11日(火) 津田ホール

11月12日(水) 浜離宮朝日ホール

11月13日(木) 武蔵野市民文化会館 小ホール

去年の日本公演は、ここ武蔵野市民文化会館での1回だけだったみたいだけど、今回は4箇所4公演。

人気がうなぎ登りのようです。

問題なのは料金。

去年のはたったの1,800円で今年は2,700円。(会員料金)

武蔵野市民文化会館だからこの料金だけど、浜離宮だと5,000円。

これ以上人気が出ると困っちゃうなぁ~

後半は春の祭典!

僕が管弦楽曲や交響曲を聴き始めたのが小学生後半。

モーツァルトやベートーヴェン、そしてブラームスやチャイコフスキーを好んで聴いていた中学一年生のある時、初めてこの曲を聴いた。

その衝撃は「吐き気」となって一気に襲って来た…

恐らく、クラシックを聴いて衝撃を受けたのはこの曲が初めてじゃないだろうか?

彼らの弾く春の祭典はまさしく極彩色。

時に恐ろしく、時にコミカルに。

変幻自在に姿を変えながらエンディングまで猪突猛進。

いやはや、今回もやられました。

盛大な拍手に応えてアンコールは2曲。

1曲目は去年の正式演目だったので馴染みがあるけど、2曲目のショスタコーヴィチを聴くのは初めて。

彼らが弾いたからかも知れないけど、結構良い曲。

今度CDを探して買ってみようかな。

マーラーには「アク」と「凄味」が必要です ― 2014年11月14日

平成26年11月14日(金)

ピエタリ・インキネン+日本フィルハーモニー交響楽団@サントリーホール

シベリウス:交響詩「大洋の女神」

-------------------------------------

マーラー:交響曲第7番「夜の歌」

今日の東京は肌寒かった。

仕事を定時で終え、サントリーホールに向かう。

サントリーホール前のオーバカナルに到着。さっそくギネスを注文。

屋外席にはいつの間にやら大型ストーブが設置されていた。

チョット暑いな。

前半はシベリウス。

大洋の女神?

聴くのは始めて、どんな曲なんだろう?

ん~、大海原を船で航海しているようなイメージ。

時に穏やかに、時に嵐がやってきて、時に日が差して…

初めて聴く身での発言は慎むべきかも知れないけど、恐れずに物申せば「つまらない曲」だった。

むしろ、マーラーの7番だけで良かったんではないだろうか?

演奏時間は約10分。

で、いきなり15分の休憩時間へ。

「大洋の女神」はもしかしたらサントリーホールのホワイエの収益アップのため?

後半はマーラーの交響曲第7番「夜の歌」。

第ニ楽章から第四楽章のまとめ方は流石インキネン。

音が薄いのに、表現豊かに日フィルをドライブ。

やっぱり並みの指揮者じゃない。

だけど、肝心の第一と最終楽章が今一つ。

表情に乏しく心に響いてこない。

小綺麗にまとまってしまって、ダイナミックさがほぼ皆無。

金管(特にトランペット)の調子も今一つで、収まりも悪い。

アバドやギーレンの持つ「アク」や「凄味」が大好きな者としては、はっきり言って物足りなかった。

日フィルの皆さんはどうだったんだろう?

「やりきったぁ~」って感じただろうか?

今回のタクトが、もしコバケンだったらどうだったんだろう?

あ~、何だか「もやもや」するなぁ~

(追記)

ミヒャエル・ギーレン氏が健康上の理由で指揮活動からの引退を表明されたとのこと。

とても残念です。

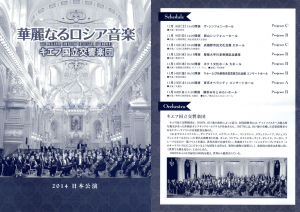

恥を知れ! ウラジーミル・ミシュク ― 2014年11月15日

平成26年11月15日(土)

ヴォロディーミル・シレンコ+キエフ国立交響楽団@東京オペラシティ

【変更前】

プロコフィエフ:交響曲第1番「古典交響曲」

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番(Pf:ウラジーミル・ミシュク)

-----------------------------------------

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番(Pf:ウラジーミル・ミシュク)

【変更後】

プロコフィエフ:交響曲第1番「古典交響曲」

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番(Pf:ウラジーミル・ミシュク)

-----------------------------------------

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番(Pf:ウラジーミル・ミシュク)

しがないサラリーマンにとって、土曜日は一週間のうちで一番心休まる日。

そんな日に趣味のコンサートに出掛けることができてとても幸せ… と思っていた。

チケットをもぎりの女性に渡し、今日のパンフレットを受け取る。

と、そこに一枚の注意書きが…

ありゃ~?、何だか良く分からないけど「ミシュクの健康上の理由と強い意向」により、ラフマニノフの3番からチャイコの1番に変更とのこと。

開演時間になって舞台袖の扉が開いた。

さてさて、オケのメンバーの登場か…と思いきや、主催の光藍社の男性職員とソリストのミシュク、そして通訳の女性が現れた。

「大阪の公演の時からトラブルがあって云々堪忍…」

「健康上の理由により、ラフマニノフの3番からチャイコの1番に変更させて欲しい」

「次回、日本に来たときは必ずラフマニノフの3番を弾く」

等々、ミシュクから今回の曲目変更について説明があった。

「大阪の公演の時からトラブルって何?」

「やっぱり、チャイコの1番よりラフマニノフの3番の方が難しいんだなぁ~」

「そんな状態で、チャイコの1番とラフマニノフの2番、弾けるのかな?」

そんな事を思いつつ、開演開始を待つことになった。

シレンコとキエフ国立響の組み合わせは、2年前に経験済。

前回はあまり良くなかったので今回はそのリベンジ。

良い結果になれば良いんだけど…

最初の曲はプロコフィエフの古典交響曲。

今年は10月に2回、今月はすでに1回、生オケとピアノでこの曲を堪能済。

それほど大好きな曲なので期待はmax!

始まってみると結構なスローテンポ。

でも決して鈍重ではなく「どっしりとした演奏」と言う表現がベストかも知れない。

キエフ国立響の面々も情感豊かとは言えないまでも、良い味出してます。

さてさて、いよいよお次はミシュクの登場。

最初は、変更したチャイコの1番。

第1楽章のカデンツァ。

「カデンツァだから自由で良い」と言ってしまえばそれまでだけど、かなりいい加減。

あるパートでは通常よりワンフレーズ余計に弾いたり、あるパートではあるべき音が無かったり…

さらに、第二、第三楽章では勝手に編曲するは、オケを無視して爆走するは…

チョット自分勝手過ぎるんじゃないかなぁ、健康上の理由か何だか知らないけど。

後半はラフマニノフのピアノ協奏曲第2番。

2フレーズ全く弾かなかったり、ミスタッチを連発したり…

聴いているこちらが「早く終わらないかなぁ~」と思うほど酷い演奏。

聴衆に感動を与えるどころかストレスを感じさせるとは何たることか…

ようやく最後の一音が鳴り終わるや否や拍手もせずに席を立つ。

ほぼ40年の生オケ鑑賞の経験を振り返っても、こんなに酷い演奏は今まで無かった…

オペラシティの入り口付近にいた光藍社の女性スタッフに尋ねたところ、健康上の理由とは大阪公演の時からの「手首の炎症と発熱」とのこと。

情状酌量の余地はあるかも知れないけれど、自分の健康管理ができなくてプロと言えるのだろうか?

ミシュクには猛省を促したい。

今回のS席8,000円、できれば返して貰いたい。

いや、それは無理だとしても、休日の貴重な時間を浪費してしまったので、せめてその時間だけでも返して欲しい。ミシュクさん。

それと、二度と日本に来ないでください。お願いだから!

帰宅して調べてみると彼らの被害者は結構多そう。

11/ 8(土) ザ・シンフォニーホール

11/ 9(日) 岡山シンフォニーホール

11/11(火) 武蔵野市民文化会館

11/13(木) ホクト文化ホール 大ホール

11/14(金) りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館

11/15(土) 東京オペラシティ コンサートホール

11/16(日) 横浜みなとみらいホール

一万人は超えてるかも…

皆様、ご愁傷様です。

新イタリア合奏団 ― 2014年11月25日

平成26年11月25日(火)

新イタリア合奏団@紀尾井ホール

ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」

-------------------------------------

J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲第1番

J.S.バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番

~ アンコール曲 ~

ヴィヴァルディ:弦楽のための協奏曲ト長調P.143 RV.151「田園風」より第1楽章

J.S.バッハ:管弦楽組曲第2番BWV.1067よりバディネリ

J.S.バッハ:管弦楽組曲第3番BWV.1068よりアリア

前半は超ポピュラーな「四季」。

「イタリアの作曲家の曲をイタリア人が演奏するから、きっと流麗で明るくて軽やかな四季だろう」と思っていたらとんでもない!

彼らの奏でるヴィヴァルディは、重厚で湿り気を帯びたヘビー級のパンチのよう。

コンマスのフェデリコ・グリエルモの演奏は非常にアグレッシブ。

聴衆に喧嘩を売っているんじゃないかと思うほど。

いやはや、こんなに「おどろおどろしい」ヴィヴァルディの四季、初めて聴いた!

後半はバッハ。

前半は聴いていて肩に力が入ったけれど、バッハでは皆無。

彼らの奏でるサウンドはまさにバッハ。

いや~ぁ、これはドイツやオーストリアの合奏団と比べても勝るとも劣らない。

それにしてもドッペルって良いなぁ~

アンコールは3曲。サービス精神も旺盛。

良い意味で期待を裏切るヴィヴァルディと王道を行くバッハ。

とても価値ある良いコンサートだった。

「ひがみ」「そねみ」「ねたみ」 ― 2014年11月30日

2014年11月29日(土)

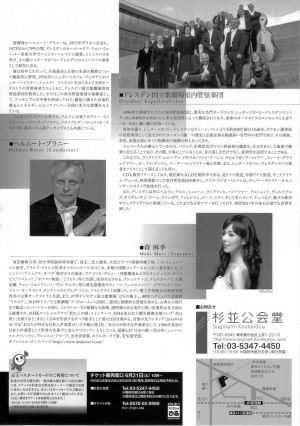

ヘルムート・ブラニー+ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団@杉並公会堂

*s:森 麻季

モーツァルト:ディヴェルティメント ニ長調 K.136

モーツァルト:ミサ ハ短調 K.427より《ラウダムス・テ》*

パッヘルベル:カノン

J.S.バッハ:カンタータ BWV.74より《われを愛する者は、わが言葉を守らん》*

ヘンデル:メサイアより《シオンの娘たちよ、大いに喜べ》*

J.S.バッハ:ブランデンブルグ協奏曲 第5番 ニ長調 BWV.1050

-----------------------------------------------------

ヘンデル:歌劇「リナルド」より《涙の流れるままに》*

マスカーニ:アヴェ・マリア*

ヴィヴァルディ:フルート協奏曲 第1番 ヘ長調 RV.433《海の嵐》

モーツァルト:歌劇「魔笛」K.620より《ああ、愛の喜びは露と消え》*

モーツァルト:歌劇「羊飼の王様」K.208 より《彼女を愛そう、生涯変わらずに》*

モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.36

~ アンコール曲 ~

ふるさと

ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団と言われてもピンとこないけど、シュターツカペレ・ドレスデンの主要メンバーから構成されていると言われればなるほどと思う。

最初のディヴェルティメントを聴かされて思ったのは、とにかく精度が高いの一言。

個々のメンバーの技量が優れているだけでなく、各々が協調し合って音楽を造り上げているので、その完成度が半端ない!

そこに森麻季さんが加わってのパッヘルベルやバッハやモーツァルト。

いや~ぁ、正に至福のひととき。

今回は最前列を確保したので、彼女の表情の機微まで良く分かります。

しかし、まあ、美人で歌も上手いって良いですねぇ~。

何の取り柄のない自分としては、「ひがみ」たくもなるし「そねみ」や「ねたみ」たくもなります。

次から次へと曲が入れ替わるので若干疲れたけど、土曜日の午後にこれだけ充実した気分になれたのは久しぶり。

良い休日になりました。

最近のコメント