テミルカーノフのタコ7 ― 2016年06月02日

2016年6月2日(木)

ユーリ・テミルカーノフ+サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団@サントリーホール

ショスタコーヴィチ:交響曲第7番「レニングラード」

今週月曜日の第5番は比較的大人しめだったけれど、今日の「レニングラード」は往事のレニングラード・フィルを彷彿とさせる腹に響く力演だった。

満足度120%也。

小林研一郎と小山実稚恵のベートーヴェン ― 2016年06月03日

2016年6月3日(金)

小林 研一郎+日本フィルハーモニー交響楽団@杉並公会堂

ベートーヴェン:交響曲第1番

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」(Pf:小山 実稚恵)

--------------------------

ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」

棚からぼた餅で手に入れた「コバケンのベートーヴェン交響曲チィクルス第1回」のチケット。

開演時刻5分前に杉並公会堂に到着。

溌剌とした交響曲第1番の次は、小山実稚恵奏でる「皇帝」。

何と言っても、生まれて初めて生で聴いたコンチェルトがこの曲。

時は1977年11月。場所は普門館。

指揮はカラヤン、ピアノはワイセンベルク。

思い入れは人一倍ある。

ワインレッドのロングドレスを纏った小山さんが舞台下手からご登場。

温かい拍手が鳴り止み、演奏が始まった。

優しいタッチで曲が進んでいく。

ところが、どうした訳か今日の小山さんはミスタッチが多い。

それどころか、一瞬とはいえ、違う小節を弾く場面が複数回あった。

一体どうしちゃったんだろう?

せっかく休暇をとって聴きに来たのに、これでは休暇をとった意味がない。

気を取り直して、後半は「運命」。

何度も聴いている曲だけど、良いものは良い。

さすが日フィル、細部にまで神経が行き届いている演奏だ。

地元のオケだから贔屓する訳ではないけれど、このオケは「手抜き」と言うことを知らないらしい。

皇帝には満足できなかったけれど、運命は大満足。

コバケン先生、次回も宜しくお願い致します。

セガン&フィラ管のブルックナー「ロマンティック」 ― 2016年06月03日

2016年6月3日(金)

ヤニック・ネゼ=セガン+フィラデルフィア管弦楽団@サントリーホール

シベリウス:交響詩「フィンランディア」

武満徹:ノスタルジア―アンドレイ・タルコフスキーの追憶に―

(Vn:五嶋 龍)

------------------------------

ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」

今年は武満徹没後20年。

だから彼の作品が演奏される機会が増えるのは当然のことだけど、それにしても今年は一体何回「生ノスタルジア」を聴いたことになるんだろう?

否が応でも、ノスタルジアに対しては耳が肥えてくる。

フィラ管の弦は一糸乱れぬ美しいハーモニーを奏で、五嶋龍は内省的な淡々とした、かと言って無味乾燥ではない世界を築き、何より全体をまとめ上げるセガンの力量には恐れ入った。

後半はブルックナーのロマンティック。

結果は…

近年稀に見る美しいブルックナーだった。

一言で言ってしまえばこれが「フィラデルフィア・サウンド」なんだろうけど、それだけでは済まされない「豊か」で「若々しい」演奏は、ヨーロッパや日本のオケでは決して聴くことのできないものだと思う。

前回聴いた時もそうだったけれど、セガンの統率力には一段と磨きがかかり、正にオケを意のままにコントロール。

40歳そこそこでこれだけの演奏を弾き出すとは、10年後、20年後が恐ろしく楽しみ。

健康に留意して長生きしないと…

ドミトリー・マスレエフ ピアノ・リサイタル ― 2016年06月10日

2016年6月10日(金)

ドミトリー・マスレエフ(Pf)@武蔵野スイングホール

バッハ:パルティータ第1番 変ロ長調 BWV825

シューマン:ピアノ・ソナタ第2番 ト短調 作品22

シューベルト/リスト:水に寄せて歌う S.558/2

リスト:超絶技巧練習曲集 第8番「狩」

------

チャイコフスキー:18の小品

第14番:悲しい歌

第16番:五拍子のワルツ

第15番:少しショパン風に

第18番:踊りの情景、トレパークへの誘い

メトネル:忘れられた調べ 第1集 作品38 より 第1番 追想のソナタ イ短調

サン=サーンス/リスト&ホロヴィッツ編:死の舞踏

恐るべしマスレエフ。

変幻自在!

去年とは大違いだ!

レーピン & マイスキー協奏曲の夕べ ― 2016年06月22日

2016年6月22日(水)

トランス=シベリア芸術祭 in Japan 2016 レーピン & マイスキー協奏曲の夕べ

広上 淳一+日本フィルハーモニー交響楽団@東京オペラシティ

ワディム・レーピン(Vn)

ミッシャ・マイスキー(Vc)

アウエルバッハ:ヴァイオリン協奏曲第3番「深き淵より」

チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲

---------------------------

ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

最初のアウエルバッハは日本初演とのこと。

武満徹の従兄弟が作曲したような曲。

ん~、まあ普通かなぁ?

レーピンの意図なのか広上の意図なのか、なんだか平坦な曲だ。

お次はマイスキー奏でるチャイコフスキーのロココ風の主題による変奏曲。

いやはや、歌心満載だ。

さすがマイスキー。

先ほどのアウエルバッハとこのチャイコ。

このコントラストの妙はさすがマエストロ広上。

休憩を挟んで、ブラームスのダブル・コンチェルト。

これを楽しみに奮発して良い席を取って聴きに来た。

結果は…

至って普通。

と言うか、良席に見合うほどの名演とは言いがたい平凡な演奏。

マイスキーは良いとして、レーピンの演奏には色艶が無い。

3ヶ月前に聴いた演奏の方が10倍良かった。

追記:

今日6月22日が日フィル60歳の誕生日であることが、ダブル・コンチェルトが始まる前にマエストロから告げられた。

お誕生日おめでとうございます。

一クラシック・ファンとして、一杉並区民として、皆様のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

カンブルランのブルックナー交響曲第3番「ワーグナー」 ― 2016年06月24日

2016年6月24日(金)

シルヴァン・カンブルラン+読売日本交響楽団@サントリーホール

ベルリオーズ:序曲「宗教裁判官」

デュティユー:チェロ協奏曲「遥かなる遠い世界」(Vc:ジャン=ギアン・ケラス)

~ アンコール曲 ~

バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番から「プレリュード」

-------------------------

ブルックナー:交響曲第3番「ワーグナー」(第3稿)

ようやく金曜日。明日明後日は休み。うれしい!

銀座線、南北線経由で六本木一丁目駅で下車。

すかさずthe 3rd Burger アークヒルズサウスタワー店で栄養補給。

ビールが旨い!

定刻になり演奏が始まった。

最初の曲はベルリオーズの序曲「宗教裁判官」。

聴くのは初めて。

ん~、この曲、読響のプログラムではそれなりに褒めてはいるけど、正直面白くない。

何故カンブルランはこの曲を選んだんだろう?

理由があるんだろうけど分からない。

お次はデュティユー。

今年生誕100年のフランス出身の作曲家。

カンブルランの指揮はある程度聴いてきたつもりだけれど、デュティユーは初めて。

この曲、あのロストロポーヴィチの委嘱で作曲され、初演が1970年とのこと。

1970年と言えば大阪万博の年か…

それにしても、左隣のオヤジが鬱陶しい。

さっきのベルリオーズの時から、頭を振ったり、身体を揺すったり。

ケラスのチェロに集中できない。

さすがに我慢できなくてデュティユーが終わったタイミングで注意してしまった。

アンコールはバッハ。

これにも結局集中できず。残念。

休憩時間が終わった。

でも、左隣のオヤジはカバンを置いたまま席にいない。

どこにいったんだろう?

オケのメンバーがステージ上に集まってきた。

と、席の後ろから手が伸びてきてカバンを取った。

オヤジだ!

オヤジはカバンを持って、そのまま前方左側の空席に移動した。

そう、今日の席は2階の最後席。

オヤジは席の後ろの通路に立っていて、席を移動するタイミングを見計らっていたんだ。

助かった!

ブルックナーが始まった。

今日の演奏は元々第2稿を振る予定だったものを第3稿にカンブルランが変更したとのこと。

個人的には、スッキリとした第3稿よりいささか「回りくどい」第2稿の方が好みだけど、どちらでも良いや。

金管の元気がすこぶる良い。

かと言って荒い演奏ではなく、余裕すら感じさせる。

木管もしっとりとしたチャーミングな謳い廻しで弦と掛け合い、曲が進行して行く。

でも、やっぱり金管の元気が勝る。

要所要所で、カンブルランらしい流麗できらびやかな旋律を聴かせてくれたものの、どうもいつものカンブルランらしさがあまり感じられない。

演奏自体はダイナミックレンジの大きい、ブルックナーらしい良い演奏だったのでケチの付け所は無いけれど、今日の指揮者は本当にいつものカンブルランだったんだろうか?

鈴木雅明 × 下野竜也 × フェスティバル・オーケストラ ― 2016年06月25日

2016年6月25日(土)

フェスティバル・オーケストラ@調布市グリーンホール

講師陣

【ヴァイオリン】

寺神戸 亮(桐朋学園大学特任教授、バッハ・コレギウム・ジャパン コンサートマスター)

白井 圭(ミュンヘン国際音楽コンクール2位入賞及び聴衆賞)

若松 夏美(バッハ・コレギウム・ジャパン コンサートマスター)

遠藤 香奈子(東京都交響楽団第2ヴァイオリン首席奏者)

瀧村 依里(読売日本交響楽団首席奏者)

【ヴィオラ】

鈴木 康浩(読売日本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏者)

【チェロ】

中木 健二(東京藝術大学音楽学部准教授、紀尾井シンフォニエッタ東京メンバー)

【コントラバス】

西山 真二(NHK交響楽団主席代行奏者)

今年もやって来ました調布音楽祭。

開演時刻間近になると場内にアナウンスが…

京王線で人身事故が発生したので、開演時刻を19時15分に変更、さらに、待ち時間に急遽鈴木雅明、下野竜也ご両名のプレトークを開催するとのこと。

運が良いと言うべきか、悪いと言うべきか…

結局、プレトークが終わったのが19時20分。

ようやくコンサートが始まった。

-----------------

鈴木 雅明(指揮)

寺神戸 亮(コンサートマスター)

岡本 誠司(第1ソロ・ヴァイオリン奏者)

飯守 朝子(第2ソロ・ヴァイオリン奏者)

バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲

最初はドッペル・コンチェルト。

指揮を鈴木雅明、コンマスが寺神戸亮、講師陣の殆どが脇を固めているオケをバックに藝大の岡本さんと飯守さんがソロを務める。

考えてみると凄い絵面だ。

ここ調布市グリーンホールは音響的には決して素晴らしいホールではないけれど、演奏がしっかりしているので心にしっかり染み入って来る。

この光景をしっかり覚えておこう。

-----------------

下野 竜也(指揮)

白井 圭(コンサートマスター)

シェーンベルク:浄められた夜(1917年弦楽合奏版)

前半2曲目はマエストロ・シモーノの振る浄夜。

美しい!

プレトークでマエストロ・シモーノがこの作品の原典について触れていた。

調べてみると、確かにリヒャルト・デーメルの詩はなかなか大胆奔放。

こんな美しい曲が、実はこう言う詩を基に作られているとは驚きだ。

-----------------

鈴木 雅明(指揮)

白井 圭(コンサートマスター)

チャイコフスキー:弦楽セレナーデ

最後は弦セレ。

プレトークで、司会で調布音楽祭のエグゼクティブ・プロデューサーでもある鈴木優人さん(雅明さんの息子さん)が言っていたけど、雅明さんがチャイコを振るのは生まれて初めてのよう。

確かに、バロックの巨匠がチャイコを振るとは想像していなかった。

てっきり、マエストロ・シモーノが振るものかと…

しかし、演奏が始まってみると良い意味で裏切られた。

全く違和感がないどころか、今まで聴いてきた弦セレでもトップクラスの名演。

思うに、指揮者の力量は当然として、講師陣の指導も相当好影響を与えているんだろうなぁ。

いやはや、素晴らしい演奏をありがとうございました。

来年もお邪魔させて頂きます。

追記:

読響ヴィオラの鈴木さん。

こんなにニコニコして元気な鈴木さん、初めて見た。

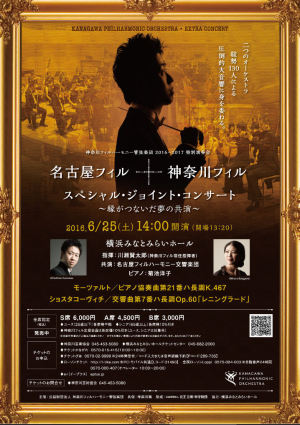

名古屋フィル+神奈川フィル スペシャル・ジョイント・コンサート ― 2016年06月25日

2016年6月25日(土)

川瀬 賢太郎+神奈川フィルハーモニー管弦楽団+名古屋フィルハーモニー交響楽団@横浜みなとみらいホール

モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番(Pf:菊池 洋子)

-------------------------

ショスタコーヴィチ:交響曲第7番「レニングラード」

誰が発案したのか知らないけれど、素晴らしい企画。

名付けて「かなごわフィル」と言うらしい。

楽屋口に名フィルのトラックを見て、一気にモチベーションアップ。

前半は菊池洋子奏でるモーツァルトのピアコン21番。

定刻になり、舞台下手から白のロングドレスを纏った彼女が颯爽と登場。

いやぁ~、スレンダーかつお美しい。

肝心の演奏の方はと言うと、これまた美しい。

見た目と異なり、過剰な緩急強弱が一切ない淡々とした、かと言って無味乾燥ではない可憐な演奏。

音がスッと心に染み入ってくる。

いやぁ~、癒やされる。

川瀬マエストロ振る「かなごわフィル」。

演奏が丁寧かつ温かい。

そして何より、ピアノとの調和が素晴らしい。

そう多くの時間を音合わせに割いているとは思えないのに、何なんだこの完成度は?

マエストロの力量なんだろうか?

後半は、ショスタコーヴィチの交響曲第7番「レニングラード」。

広いステージが130人のメンバーで埋め尽くされている!

演奏が始まった。

この前聴いたサンクトペテルブルク•フィルも顔面真っ青の圧倒的なサウンドだ。

さらに、これだけ大編成の「にわか作り」の混成オケなのに、音に乱れや濁りがほとんど無い。

これは奇跡としか言うほかない。

マエストロとオケに大ブラボー!

追記:

今日はダブルヘッダー。

これから調布まで移動せねば…

川村尚子のラフマニノフ3番 ― 2016年06月28日

2016年6月28日(火)

山田 和樹+バーミンガム市交響楽団@サントリーホール

ベートーヴェン: 劇音楽「エグモント」序曲

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番(Pf:河村 尚子)

~ アンコール曲 ~

ラフマニノフ:エチュード op.33-8

--------------------

ベートーヴェン:交響曲第7番

~ アンコール曲 ~

ウォルトン:「「ヘンリー5世」より「彼女の唇に触れて別れなん」

最初はエグモント序曲。

お~、出だしから良い感じ。

いかにもベートーヴェンって音だ。

指揮者が良いのか、オケが良いのか分からないけど、幸先の良いスタートだなぁ。

お次は、今回の一番の目当て、河村さんのラフマニノフ。

前回河村さんを聴いたのは1年ちょっと前。

あのプロコフィエフの3番、熱かったなぁ。

今回のラフマニノフはどうなるんだろう?

結果は…

鬼気迫る渾身の演奏。

ラフマニノフが天国から降りてきた。

その気迫に押されたのか、指揮やオケが若干退き気味。

ここでしっかりと受け止めてくれれば、世紀の大名演だったのになぁ。

後半はベト7。

先ほどのラフマニノフと打って変わって、バーミンガム市響、良い音出してるなぁ。

ヴィオラやチェロをはじめとする弦、フルートやオーボエをはじめとする木管。

ホルンをはじめとする金管群。

みな厚みがあって、暖かくて心地良い。

新ヤマカズも余裕のタクト。

いささか小技を効かせ過ぎの感はあるものの、躍動感あふれる小気味の良いリード。

正しくこれぞベト7だ。

オケもラフマニノフの時より活き活きとしているぞ。

やっぱり底力があるなぁ。

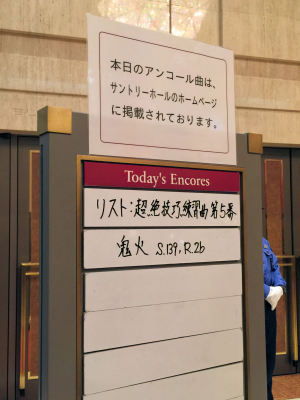

カンブルランのマーラー5番 ― 2016年06月29日

2016年6月29日(水)

シルヴァン・カンブルラン+読売日本交響楽団@サントリーホール

リスト:ピアノ協奏曲第2番(Pf:小菅 優)

~ アンコール曲 ~

リスト:「超絶技巧練習曲集」から第5番「鬼火」 S139,R2b

----------------------

マーラー: 交響曲第5番

前半はリストのピアノ協奏曲第2番。

いやぁ~、小菅優さんのピアノ、良いわ。

音の一粒一粒が際立っているし、透明感があって美しい。

オケもチェロを筆頭にピアノと優しい会話を進めて行く。

でも、この曲自体の出来ってどうなんだろう?

同じリストでも、第1番は魅力的に思えるけど、どうもこの2番は面白みに欠けるような気がする。

アンコールが良かったから良しとするしかないのかなぁ。

後半はマーラーの交響曲第5番。

お~、ホルンの首席が良いぞ。誰だ?

はっきり分からないけど、若いから恐らく日橋さんだな。

ん~、しかしどうも演奏が心に染み入って来ない。

席が悪いから響きが今ひとつなのか、それとも寝不足による体調不良なのか分からないけど心が震えない。

だめだ、早く帰ろう。

最近のコメント