音楽大学オーケストラ・フェスティバル@東京芸術劇場 ― 2014年12月06日

このイベントも今回で第5回。

良い企画なので、いつまでも続けて欲しいものです。

今回はその中で、次のコンサートを楽しませて頂きました…

平成26年12月6日(土)

柏木 恒希:ファンファーレ

桐朋学園オーケストラ

ブルックナー:交響曲第7番(ハース版)

高関 健+国立音楽大学オーケストラ

------------------

松尾賢志郎:ファンファーレ

国立音楽大学オーケストラ

サン=サーンス:ホルンと管弦楽のための演奏会用小品

ラデク・バボラーク(Cond,Hr)+桐朋学園オーケストラ

ブラームス:交響曲第1番

ラデク・バボラーク+桐朋学園オーケストラ

前半の国立音大の演奏の前に桐朋学園が、後半の桐朋学園の演奏の前に国立音大がそれぞれファンファーレを演奏。

運動会での応援団のエールの交換みたいで良いなぁ〜。

このところ日々の飲酒がたたってか体調が悪かった。

なので、木曜日と金曜日は休肝日にして睡眠もいつもより多めにとった。(何百日ぶりの休肝日だろう?)

結果、今日土曜日は身体の調子も精神状態もすごぶる良い。

その状態で臨んだブルックナーの7番。

この7番は彼の11曲ある交響曲の中で「一番癒し効果が高い」んじゃないかと勝手に思っていて、「もうちょっと、体調の悪いときに聴けば良かったなぁ」と罰当たりな思いを抱きつつ高関氏のタクトが振り下ろされる瞬間を待っていました。

いや〜、金管の皆さん、素晴らしい!

えぇ〜!!

良く見てみると、金管の女性比率が高いこと!

特にトランペットなどは絶対に男性だと思っていたのに全員女性じゃないですか!!

あぁ〜、時代が変わったんだなぁ〜

1980年代の日本のオケは、あのN響ですら金管に不安を抱えていた感があったけど、今は違うんだ。

オケのレイアウトは対向配置。

なので、正面右手前は第二ヴァイオリン。

それもあってか、第二ヴァイオリンの音色がとてもチャーミングに響いてくる。

ふむふむ、中低音域が好きな自分としては、正面席で聴く場合はドイツ式やアメリカ式の方が好みなんだけど、第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンの違いを際立たせる対向配置も良いもんですね。

また高関氏の構成力も素晴らしい。

大袈裟な緩急強弱は一切なし。

なのに、決して聴いているこちらが途中で退屈になったり、集中力が途切れることは全くなかった。

こう言うタクトだと、演奏する方は最後まで緊張を維持して疲れるだろうなぁ。

後半の最初はサン=サーンスのホルンの小品。

ホルンはラデク・バボラーク。

何だか毎年彼の名前を見かけるような気がするけど、人気があるんですね。

いやはや、この曲。

ホルンの魅力を最大限に引き出してますねぇ。

謳うように、語りかけるように、流れるように…

作曲したサン=サーンスと、演奏したバボラーク氏に尊敬の念を禁じ得ません。

今度の16日にまた彼のホルンが聴けるので今から楽しみ!

さてさて、最後はブラームスの1番。

う〜む、何の巡り合わせか今年はブラ1を聴く機会が多いな。

今回で何回目だろう?

譜面台を見てみるとスコアがない。

へ〜、暗譜でやるんだバボラーク氏。大丈夫なんだろうか?

いやはや、そんな心配は全くご無用。

要所要所で分かりやすい指示を的確に出しています。

彼の解釈は奇をてらわない至って正統的なもの。

一体、指揮の勉強をいつどこでしたんだろう?

桐朋学園オーケストラの演奏も素晴らしい!

特に木管群が抜きん出ていて、安定感があり音色が豊かで美しい。

プロの皆さんもウカウカしていられませんよ。

金管群も良い音出してます。

特にホルンの皆さんは大変だったんじゃないかな、指揮がバボラーク氏だから。

最終楽章のソロ、気持ちよさそうに吹ききったね!

(追記)

指揮の速度と演奏速度が明らかに異なるフレーズが何個所かあったように思う。

事前に別の指揮者と練習を積んできたんじゃないだろうかと勘ぐってしまうのは的外れ?

今年も残すところ二週間ちょっと ― 2014年12月13日

午前10時。

ネットと電話の同時並行で、次年度上期の読響定期会員の申し込み。

ネットはビジー、電話は何度かけても話し中。

結局、電話の方が先につながり、何とかそこそこのP席を確保できた。

やれやれ。

午後一番は、「相棒」のロケ地訪問。

今日の目的地は神保町にある喫茶店「さぼうる」。

S1第7話「殺しのカクテル」では、アキコおばさんと右京さんがいた喫茶店「マリオン」。

場所は有楽町と言う設定だった。

いやはや、中に入ると凄い数のお客さん。

大盛況とはまさにこのこと。

客層の平均は20代後半から30代前半。

若干の「アウェイ」感を抱きつつ、生中とピザトーストを注文。

それにしても、何でこんなに混んでいるんだろう?

待つこと10数分、ようやくビールとビザトーストが…

いや~ぁ、このビザトースト、美味しいじゃないですか!

上機嫌でさぼうるを出て、次なる店を捜索開始。

と、すぐ近場にたこ焼きの「築地銀だこ」を発見。

へ~、今はお酒も頼めるんだ。

ハイボール2杯を頂戴して店を出る。

時間はまだ午後4時。

今日の最終目的は午後6時のサントリーホール。

時間に余裕があるので、都心を歩くことに…

それにしても、もうすっかり季節は冬。

風が冷たい。

警視庁、東京駅を通過して東京国際フォーラムをかすめ、銀座に到着。

チョット疲れた。

銀座線に乗って溜池山王へ、そして南北線に乗り換え一駅先の六本木一丁目駅へ。

サントリーホールに到着するころには、すっかり酔いも覚めてしまった…

あ~、寒かった。

------------------------

平成26年12月13日(土)

ジョナサン・ノット+東京交響楽団@サントリーホール

ワーグナー:ジークフリート牧歌

ブルックナー:交響曲 第3番「ワーグナー」(1873年第1稿(ノーヴァク版))

冒頭から最後まで、陰りのある湿り気を帯びた非常に上質で高密度な演奏。

若干の綻びはあったものの、欧米のオケに勝るとも劣らない名演だった。

ただ、ブルックナーの3番は、その曲の持っている本質が他の交響曲とは異なるため、どうしても今一つ好きになれない。

それにしても、ブラボーの嵐の凄いこと…

確かに名演だったけど。

リベンジ×2 ― 2014年12月14日

平成26年12月14日(日)

パーヴォ・ヤルヴィ+ドイツ・カンマー・フィルハーモニー管弦楽団@東京オペラシティ

ブラームス:悲劇的序曲

ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲(Vn:クリスティアン・テツラフ、Vc:ターニャ・テツラフ)

~ アンコール曲 ~

コダーイ:ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲より第3楽章

-----------------------------------------

ブラームス:交響曲第4番

~ アンコール曲 ~

ブラームス:ハンガリー舞曲第3番

ブラームス:ハンガリー舞曲第10番

シベリウス:悲しきワルツ

ヤルヴィと言えば、一昨年の6月。

場所は東京文化会館、演目はブルックナーの交響曲第8番。

フランクフルト放送交響楽団自体のコンディションが悪かったのか、はたまたフランクフルト放送響とヤルヴィの相性が悪かったのか、とにかく酷いブル8だった。

そしてクリスティアン・テツラフは一昨年の5月。

場所はサントリーホール、演目はメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲。

ヘンゲルブロック率いるハンブルク北ドイツ放送交響楽団をバックに弾いたメンコンの出だしで、彼がいきなり転けた。

その後は何とか取り戻したけど…

そんな因縁ありの彼ら、果たして今回でリベンジとなるか否か、不安半分、期待半分でオペラシティに向かったのでした。

今回、クリスティアン・テツラフは妹ターニャを引き連れての来日。

この兄妹が奏でるブラームスのダブル・コンチェルト、結果はまさしく神がかり的!

ヤルヴィとドイツ・カンマー・フィルの存在を忘れてしまう程、彼らの造る世界は完璧。

クリスティアンの超絶技巧とターニャの腰の据わった骨太の演奏、恐れ入りました。

そして、アンコールのコダーイの素晴らしいこと。

いやはや、ここまでで既に満腹です。

そして、後半はブラームスの4番。

第一楽章でこそ、弦と木管のボリューム・バランスに若干違和感をおぼえたものの、第二楽章と第三楽章のコントラストの妙や最終楽章のうねるようなエンディング…、すっかり引き込まれてしまいました。

更に、アンコールは何と3曲!

アンコールだけで30分近く要したんじゃないだろうか?

人気のヤルヴィだけに決して安いコンサートではなかったけど、良い日曜日になりました。

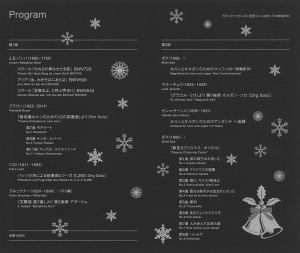

聖夜に贈るクリスマス・コンサート ― 2014年12月16日

平成26年12月16日(火)

ラデク・バボラーク(Hrn)&アシュレ・バールタ(Org)@東京芸術劇場

バッハ:コラール「われらが神はかたき砦」

アリア「汝、わがそばにあらば」

コラール「目覚めよ、と呼ぶ声あり」

ブラウン:「無伴奏ホルンのための12の前奏曲」より(Hrn Solo)

第7曲 モデラート

第8曲 テンポ・ルバート

第11曲 アレグロ・スケルツァンド

リスト:バッハの名による前奏曲とフーガ(Org Solo)

ブルックナー(ボク編):「交響曲第7番」より第2楽章

-----------------------------------

ボク:ホルンとオルガンのためのマニフィカト(委嘱新作)

ヤナーチェク:「グラゴル・ミサ」より第7楽章 オルガン・ソロ(Org Solo)

サン=サーンス:ホルンとオルガンのためのアンダンテ

ボク:「夢見るクリスマス・キャロル」

第1曲 神の御子は今宵しも

第2曲 クリスマスの朝露

第3曲 聴け、キリスト教徒よ

第4曲 聖なる御子がお生まれになった

第5曲 勝利

第6曲 良きウェンセスラス王

第7曲 人が歩んで出来た道

第8曲 ハレルヤ

通常のコンサートと違って、今回の舞台は2階。

2時間も上を見上げていたので、首がちょっと疲れました。

舞台の両サイドにステンドグラス風のシルエットが投影され、教会の雰囲気が出ています。

パイプオルガンもライトアップされ、いつにも増して煌びやかな佇まい。

時間とともに、赤、青、黄とその姿を変えて行きます。

リストのオルガン曲はお初だったけど、素晴らしいの一言。

その曲調はリストっぽくもあり、バッハっぽくもある、何とも言えない独特の味わい。

リストがバッハをリスペクトしていることが良く分かります。

そして、今回のコンサートで一番聴きたかったブルックナー。

バボラークのホルンは相変わらずふくよかで美しく、バールタのオルガンも荘厳かつ繊細。

でも、この2人の名手をもってしても、今一つ感動を覚えない。

理由は編曲。

原曲の良さを最大限に引き出しているとはお世辞にも言えません。

ん~、ちょっと期待外れで悔しいなぁ。

後半では何と言ってもサン=サーンス。

この前の音楽大学オーケストラでも、バボラークの吹いたサン=サーンスが素晴らしかったけど、今回もそれにも増してオシャレでチャーミング。

やっぱりサン=サーンスって偉大だなぁ。

全体としては、色々な曲を楽しめたのは良かったけど、逆に焦点がボケてしまってまとまりが無かったのがチョット残念でした。

(追記)

パンフを見て初めて知ったけど、芸劇のパイプオルガンは一つじゃないんだ。

ルネッサンス&バロック・オルガン、見てみたいなぁ~

やっぱり「生第9」って良いなぁ ― 2014年12月28日

2014年12月28日(日)

飯守 泰次郎+東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団@東京文化会館

ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」

ソプラノ:並河 寿美

メゾ・ソプラノ:坂本 朱

テノール:望月 哲也

バリトン:黒田 博

合唱:東京シティ・フィル・コーア

合唱指揮:藤丸 崇浩

日本の年末と言えば「第9」。

高校時代はW君、H君、K君と毎年聴きに行ってたけど、「生第9」はそれ以降1回も…

数えてみると何と35年ぶり。

10日ほど前に、急に思い立って一番安いチケットを購入。

5階の奥の奥の席なので、良い音は期待できません。

まあ、聴けるだけ幸せです。

いよいよ始まりました。

飯守先生、冒頭から熱いタクト。

唸り声が余計だけど…

東京シティ・フィルはと言うと、第一楽章冒頭、弦と木管のテンポが微妙にズレてます。

皆さんお疲れ気味なのか、演奏の精度が今一つのような気が…

安定しているのは打楽器だけじゃないかな?

ソリスト陣の出来はまあまあ。

一番安定しているのはソプラノの並河さん。さすがです。

テノールの望月さん、高音の音色が何だか笑っているように聴こえて、今一つ好きになれない。

あくまでも好みの問題ですが…

東京文化会館の残響はかなりデッド。

これがサントリーホールだったら、もうちょっと「ふくよか」な第9になったかも知れないけど、ここだとこれが限界か?

何だかんだ文句を言いつつ、年の瀬の「生第9」を聴けて十分満足。

ところで、東京文化会館って、どこを改修してたんだろう?

最近のコメント