孤独のグルメ - 鷺ノ宮 ― 2015年06月01日

今日は午後から半日休暇。

中野区立鷺ノ宮図書館に予約していたCDを受け取りに来た。

ブツはシュロモ・ミンツ奏でるドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲やギドン・クレーメルがムーティと組んだシベリウスのヴァイオリン協奏曲等々。

まだ昼食を摂っていないので、前から気になっていた「みやこや」へ。

何と言っても、あの「孤独のグルメ」で取り扱われた店なので、放映直後はとんでもない混み具合だったらしいけど、あれから3年以上経った平日の午後1時過ぎともなると、お客さんは若い女性1名のみ。

注文は「ロースにんにく焼き定食」。

豚肉の上と下にかなりの摺り下ろしにんにくが見てとれる。

ん~、にんにく好きには堪りません。

味は見た目通りのガツン系。

でも、決してしつこいと言うことはなく、同じ物をもう1回食べたくなるほどの美味。

これから人に会う場合は避けた方が良いだろうけど、そんな予定がない人は、是非一度ご賞味あれ!

ヘンゲルブロック+NDRのマーラー「巨人」 ― 2015年06月04日

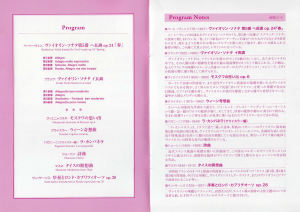

2015年6月4日(木)

トーマス・ヘンゲルブロック+ハンブルク北ドイツ放送交響楽団@サントリーホール

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲(Vn:アラべラ・美歩・シュタインバッハー)

~ アンコール曲 ~

プロコフィエフ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ op.115 から第1楽章

-----------------------------

マーラー:交響曲第1番「巨人」(1893年ハンブルク稿)

ワーグナー:オペラ「ローエングリン」から第3幕への前奏曲

ヴァント好きを自認する一人としては、NDRが来日したからには聴きに行かない訳にはいきません。

前回の2012年ではメンコンとブラ1。

今回はメンコンと巨人。

果たして結果は如何に?

前半はメンコン。

今回の席は、センターブロック3列目の中央やや左寄り。

約7m先の丁度正面にシュタインバッハーが位置しているので、彼女の演奏のニュアンスまで良く見てとれる。

結果分かったことは、彼女の演奏が非常に丁寧かつ正確無比なこと。

ハシャム並といったら褒め過ぎだろうか?

これで、音色にもうちょっと色気があると言うこと無いんだけどなぁ。

後半はマーラーの巨人。

花の章を含んだハンブルク稿。

CDで聴いたことがあるハンブルク稿は、ヘンゲルブロック氏と若杉先生のもののみ。

意外と違和感がないと言うのが正直なところ。

結果は正に爆演!

全ての楽器が謳うこと謳うこと。

指揮者とオケの信頼関係が見て取れる。

こんなに心揺さぶられる演奏は久しぶり。

いや~、このコンビ、最強だわ。

アンコールはローエングリン。

金管の咆哮が凄まじい。

腹にガツンと来る。

ん~、満腹満腹。

ps:一般参賀1回あり

テミルカーノフのマーラー3番 ― 2015年06月05日

2015年6月5日(金)

読売日本交響楽団第549回定期演奏会

ユーリ・テミルカーノフ+読売日本交響楽団@サントリーホール

メゾソプラノ:小山由美

合唱:NHK東京児童合唱団、新国立劇場合唱団

マーラー:交響曲第3番

この6楽章からなる大曲をテミルカーノフは果たしてどう料理するのでしょう?

ちょっと早めに着いてしまったので、ワインを片手にパンフの整理。

いや~、楽しみだなぁ。

おやおや、第一楽章のこのテンポ、大丈夫かな?

失速しそうとまでは言わないけれど、相当のスローテンポ。

オケの面々もこれだどチョット苦しそう。

それに、このスピードだと終わるのに2時間掛かるんじゃないだろうか?

と、最初は若干不安な面もあったけど、楽章が進むに連れ、指揮も演奏もどんどん熟れてきた。

元々底力のある読響。

今日は特に木管と打楽器が素晴らしい。

第4、第5楽章で小山さんと合唱団の歌声でとどめを刺され、最終第6楽章へ…

いや~、このマーラー3番の最終楽章は何度聴いても鳥肌もの。

やっぱりマーラーって凄いわ。

テミルカーノフのタクトが止まり、暫く無音の世界が…

そして、一気に拍手とブラボーの嵐。

オケや合唱団の面々も嬉しそう。

聴いているこちらも満足だったから、さぞかし演者も嬉しいだろうなぁ。

いや~、今週は色々とあったけど、昨日の巨人と今日の3番でかなり疲れがとれた。

良い土日になりそうだ。

ノットのブルックナー7番 ― 2015年06月06日

東京交響楽団第631回定期演奏会

2015年6月6日(土)

ジョナサン・ノット+東京交響楽団@サントリーホール

R.シュトラウス:メタモルフォーゼン(変容)~23の独奏弦楽器のための習作

--------------------------------------

ブルックナー:交響曲第7番

前半はシュトラウスのメタモルフォーゼン。

第二次世界大戦終戦の年に書かれたこの名作、生音で聴くのは久しぶり。

ところが右隣りがとんでもない多動男。

顔を撫でたり、腕を掻いたり、前のめりになったり、髪をかき上げたり、貧乏揺すりをしたり。

とても演奏を楽しめる環境じゃない。

後半は席を移動するしかない。

メタモルフォーゼンが終わり、即座にホワイエに移動。

ワインを飲んでいると、黒いドレスを着た女性が小走りで目の前を駆け抜けた。

忙しそうだなぁ~とぼんやり眺めていたけど、良く見てみると何とソロ・コンサートマスターの大谷康子さん。

ん~、何なんだろう?

休憩時間も少なくなってきた。

ふと、後ろに気配を感じて振り向くと、姿勢の良い銀髪のお爺さんが女性と立ち話をしている。

おやっ?

良く見てみると指揮者の飯守泰次郎先生じゃないですか!

へ~、先生、ノットを聴きに来たんだろうなぁ。

席を移動して、いよいよ後半のブルックナー。

結果は、期待を裏切らない素晴らしいものだった。

特に第二楽章は、いつ迄も終わって欲しくないと思わせる程の極上の世界。

ノットの指揮には華美な所は殆ど無いけれど、一音一音に求める精度・密度がハイレベル。

奏者は疲れたと思うけど、同時に充実感をきっと感じているんじゃないだろうか?

いやはや、ノットと東響のコンビは凄いことになると以前から思ってはいたけど、今回の演奏は想定以上。

強いて気になった点を挙げるとしたら、最終楽章のフィナーレをもうちょっとスローテンポで締めくくって欲しかったことぐらいかな。

日本フィルハーモニー交響楽団第671回定期演奏会 ― 2015年06月12日

2015年6月12日(金)

アレクサンドル・ラザレフ+日本フィルハーモニー交響楽団@サントリーホール

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番(Vc:堀米 ゆず子)

~ アンコール曲 ~

バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

----------------------------

ショスタコーヴィチ:交響曲第8番

誰がいつ決めたのか知らないけど、世に言う「三大ヴァイオリン協奏曲」とはベートーヴェン、ブラームス、メンデルスゾーンらしい。

おいおい、チャイコフスキーを忘れているし、シベリウスも絶品だし、プロコフィエフの2番なんてエグくて最高、ドヴォルザークも棄てがたい。

そして、1番カッコイイ「ブルッフの1番」を忘れちゃいませんか?

と言うことで、今回はショスタコーヴィチよりもブルッフを目当てにサントリーホールに行ってきました。

CDではそれなりの数を聴いてはいるものの、生ブルッフは今回が2回目。

ん~、凄く楽しみ!

結果は…

正に鳥肌もの。

これだけの親しみやすい名曲も、堀米さんの手に掛かると気品に満ちて聞こえてくる。

決して100%の力を出し切ることはなく、かなりの省エネ運転。

でも、指揮者やチェリストと交わす彼女のアイコンタクトを見ていると、かなり自分の演奏とオケの演奏にご満足のよう。

その様子を見ていると、こちらも幸せな気分になってきます。

第1楽章、第2楽章、第3楽章、みな素晴らしかったけど、圧巻は第2楽章。

並のソリストだと薄っぺらでつまらない曲になりがちだけど、いや~、堀米さん深いわ~。

こう言う第2楽章なら、第1楽章、第3楽章が引き立つんだよなぁ。

そうそう、どんな都合でタコ8とブルッフを組み合わせることになったのかは分からないけど、ラザレフ先生ありがとうございました。

先生のタクト、しっかり「協奏」していて心地良かったです。

後半はショスタコーヴィチの交響曲第8番。

昨日11日はテミルカーノフ先生がショスタコーヴィチの10番を読響で振って、今日はラザレフが日フィルで8番。

ん~、東京ってやっぱり環境抜群ですなぁ。

結果は…

「咳ゴホゴホおじさん」が最終楽章でやらかしてくれたので、せっかくの名演にケチを付けた形になっちゃたけど、ショスタコーヴィッチの怒り、悲しみ、憤り、絶望、恐怖など、色々な情念が波のように押し寄せてくる素晴らしい演奏だった。

第1楽章最終部のクリストーフォリのトランペット、一気に1オクターブ上げて更に音を絞って綺麗に吹く神業には恐れ入りました。

金管も凄いけど、木管も負けてない。

オーボエは安定感抜群だし、ピッコロ、フルートは流麗だし、バスクラリネット(だと思う)は色気があるし、言い出したらきりがない。

そうそう、打楽器も良かったなぁ。

それを言ったら、弦も言わないと…

今回の演奏。

ショスタコーヴィッチの情念に巻き込まれてかなり疲れたけど、とても満足。

ラザレフ先生、ありがとうございました。

尾高ちゃんのブルックナー9番 ― 2015年06月13日

藝大定期第370回 藝大フィルハーモニア定期演奏会

2015年6月13日(土)

尾高 忠明+藝大フィルハーモニア@東京藝術大学奏楽堂

尾高 尚忠:第一交響曲

--------------------------

ブルックナー:交響曲第9番(2000年コールス校訂版)

今日の東京は朝から夏のように暑かった。

この頃、休日の午前中は川縁を2~3時間歩くことにしているけど、今日はその午前中だけで1リットルの天然水を購入。

どのコンビニの天然水が美味くてどこが不味いか、だいたい分かってきた。

それにしても疲れた…

若干重い足取りで上野駅に到着。

公園口の改札を出ると真夏のような日差し。

思わず公園の売店で缶ビールを購入。

美味い!

今日の演目にかける尾高ちゃんの意気込みは次のとおり

---------------------------------------

未完のシンフォニー

それが、父、尾高尚忠(1911~51)の最後の日本交響楽団(現NHK交響楽団)との定期演奏会だった。

1950年(昭和25年)12月14・15日、日比谷公会堂。

父がウィーン留学時代から振りたくてしょうがなかった「ブルックナーの9番」。

事務局はその頃、無名に近かったブルックナー(1824~96)の、それも題名付きの「ロマンティック」ではなく、9番を申し出る父にたびたび「No!」と返事をしていたが、最後に了承してくれた。

演奏会当日、妻の節子(僕の母)は、舞台袖で聴いていた。

ブルックナーが終わった時、聴衆の反応は鈍かった。

でも、父は涙を浮かべながら帰ってきて、「ブルックナー小父さん、(天国に行けて)良かったね!」とつぶやいた。

この頃、父は激しい頭痛に悩まされ続けていた。

父の最初で最後の《第一交響曲》は、このような体調のなかで書かれている。

ブルックナーは、《交響曲9番》のあと、4楽章を手がけながら完成することなく死を迎え、今はザンクト・フローリアンの修道院のオルガンの下に眠っている。

父は1951年(昭和26年)1月の名古屋公演以降、病状が悪化し、2月16日に亡くなった。

《第一交響曲》は2楽章までできあがっている。

しかし、その2楽章の最後には「attacca(切れ目なく次へ)」の文字。

父も3楽章を、いやもしかしたら4楽章まで構想があったのかも知れない。

でも、ブルックナーの3楽章は「死のコラール」を持つが、父の2楽章は「湘南の海を懐かしむ歌」だ。

僕は双方共に、作曲家の「白鳥の歌」だと思う。

二人の作曲家が、天国で聴いてくれていると信じつつ。

---------------------------------------

思い入れたっぷりのコンサートなんですね。

本日のアフタートークでは、「もうすぐ70歳になるけど、まだ50回も振ってない」とも仰っていて、その思い入れが尋常ならざることが痛いほど分かりました。

思い起こせば1970年代。

僕ら中高生にとっては気軽にコンサートに行ける訳もなく、頼みの綱はテレビ。

そのテレビで良く活躍されていた人と言えば、尾高ちゃんと山本直純氏。

ホント、お世話になりました。

その尾高ちゃんが振るブルックナーの9番。

「生」尾高ちゃんは今まで何回か聴いたことがあるけど、果たして今回は…

…尾高ちゃんの指揮は、良い意味で俗っぽく、アクも出て来て、いままでのあっさり路線からの変化が感じられました。

あっさり塩味ラーメンが、醤油ラーメンに変わってきたとでも言えば当たらずとも遠からず?

インテンポ過ぎず、アゴーギクが控えめなのは従来どおりだけど…

いや~、好きだなぁこう言うブル9。

オケではコントラバスが秀逸。

配布されたプログラムによると、8名のうち4名は賛助出演となっている。

OBさんなんだろうか?

いやはや、藝大フィルハーモニアのコントラバス。

彼らが奏でると、オケの音色に一気に厚みが増してきて、質感もより上質になって行く…

今までコントラバスについてはあまり注意を払っていなかったけど、気にすることにします。

今回のコンサート。

常々「死ぬ間際に聴きたい曲を1曲だけ選べるとしたらブルックナーの9番」と思っている自分としては、とても感極まるものがありました。

フライングの拍手があったことが唯一残念ではあったけど。

追記:ブル9の日本初演は東京音楽学校管弦学部、今の藝大フィルハーモニアなり!

ノットのペトルーシュカ ― 2015年06月14日

2015年6月14日(日)

ジョナサン・ノット+東京交響楽団@ミューザ川崎シンフォニーホール

R.シュトラウス:ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯

R.シュトラウス:ホルン協奏曲第2番

(Hr:サボルチ・ゼンプレーニ)

-------------------

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)

(Pf:若林 顕)

今回の席は指揮者正面のP席。

ノット氏の指揮ぶりを堪能しようと、数ヶ月前に予約した席。

と、開始直前に若い男性二人組が隣にやってきた。

いやぁ、でかいなぁ。

身長180cmは軽く越えてるぞ。

ティル・オイレンシュピーゲルが始まった。

と、左隣の男、やたらと咳をする。

だいたい2~3分に1回ってところだろうか。

演奏に集中できないどころか、風邪をうつされそうで気が気じゃない。

ん~、今日は運が悪いなぁ。

結局前半は演奏に集中できないまま、休憩時間に突入。

普段は積極的には聴かないシュトラウスだけに残念だったなぁ。

気を取り直して、ホワイエで白ワインを注文。

リセット、リセット。

後半はストラヴィンスキーのペトルーシュカ。

1947年版はお初です。

プログラムによると、1911年版では4管編成だったものを3管編成にして、ピアノがより曲全体で活躍するように改訂したものらしい。

印象としては色鮮やかだけれども全体としては淡泊。

悪い言い方をすると、ストラヴィンスキーらしい「えぐさ」が乏しい気もする。

果たして、その原因が版にあるのか、ノット氏にあるのか…

1回聴いたぐらいでは分かりません。

ただ言えることは、春の祭典でも火の鳥でもなく、ペトルーシュカを選択したノット氏、受け狙いではないところに共感を覚えます。

今後のノット+東響、相変わらず目が離せません。

皇后陛下ご来場再び ― 2015年06月21日

2015年6月21日(日)

前橋汀子 アフタヌーン・コンサートVol.11@サントリーホール

ヴァイオリン:前橋 汀子

ピアノ:松本 和将

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」

フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調

------------------------

ヴィエニャフスキー:モスクワの思い出

クライスラー:ウィーン奇想曲

パガニーニ:ラ・カンパネラ(クライスラー編)

ショーソン:詩曲

マスネ:タイスの瞑想曲

サン=サーンス:序奏とロンド・カプリツィオーソ

~ アンコール曲 ~

ドビュッシー:亜麻色の髪の乙女

ブラームス:ハンガリー舞曲第1番

モンティ:チャルダッシュ

エルガー:愛の挨拶

ベートーヴェンの「春」は、明暗緩急の表現自在な素晴らしい演奏だった。

そして、フランクのヴァイオリン・ソナタ。

これは正に神がかり的。

大げさな話ではなく、第三楽章は息を呑むのを忘れるほど。

年に何回かこう言う経験をするから、生音は止められません!

松本和将さんのピアノも素晴らしい。

時に情熱的に、時に詩情豊かに前橋さんの演奏をサポート。

今度、彼のリサイタルも聴いてみたいなぁ。

休憩時間が終了し後半の開演を待っていると、ステージ上にはまだ誰もいないのに会場から拍手が…

あれっ?

これ以前にも経験したことがあるぞ。

RBブロックの方に振り向くと、やはりそう。

皇后陛下のお出ましだ。

2ヶ月前にも同じ空間を共有できて、今回も…

幸せだなぁ。

後半は前半に比べて、よりポピュラーな選曲。

ゆったり寛いで鑑賞できました。

そして、アンコールは何と4曲!

最後の愛の挨拶では、思わず頬が緩んでしましました。

日曜日の午後、とても良い休日になりました。

前橋さん、松本さん、そして皇后陛下、ありがとうございました。

作曲家親子、演奏家親子 ― 2015年06月27日

作曲家親子、演奏家親子

平成27年6月27日(土)

鈴木雅明&鈴木優人“二代”チェンバロ・リサイタル@調布市文化会館たづくり くすのきホール

鈴木 雅明(Cemb)

鈴木 優人(Cemb)

J.S.バッハ:2台のチェンバロのための協奏曲 ハ長調 BWV1061a

C.P.E.バッハ:2台のチェンバロのための4つの二重奏曲Wq.115

W.F.バッハ:2台のチェンバロのための協奏曲 ヘ長調 F.10

-----------------------------

J.L.クレープス:2台のチェンバロのための協奏曲 イ短調

J.C.バッハ:4手のための二重奏曲 ヘ長調 作品18-6

J.S.バッハ(鈴木 優人編曲):管弦楽組曲 ハ長調 BWV1066

~ アンコール曲 ~

ハイドン:ディヴェルティメント ヘ長調「先生と生徒」Hob.ⅩⅦa:1

現代のバッハ弾き親子がバッハ親子の作品を演奏すると言う素晴らしい企画。

お二人の解説によると、C.P.E.バッハの時代はバッハと言えばC.P.E.。

「J.S.も作曲家だったらしい」程度の扱いだったそう。

優人氏によると、長男W.F.は気性が荒く、作品にもその性格が表れているのを感じることができるとのこと。

← 残念ながら僕には分かりませんでした。

クレープスは実質一番弟子で一番優秀だったそう。

確かに良い曲でした。

今度、吉祥寺の名曲喫茶「バロック」で聴いてみよう。

J.C.バッハは9男坊で男の中では末っ子。

鈴木親子の連弾、聴いていて(見ていて)涙がこぼれそうになりました。

アンコールの「先生と生徒」。

父が素早く弾けば子も素早く、ゆっくり弾けばゆっくりと、雑に弾けば同じく雑に...

いやぁ〜楽しい!

楽譜ってどうなってるんだろう?

追記1:

曲の途中で優人氏が自ら調律し始めたのには驚いた。

追記2:

客席最後方に反田恭平さん。

しょっちゅう、ロシアと日本を往復している模様。

9月11日の東フィル、どうしようかな?

最近のコメント